記得第一次接專案管理時的窘境,以下如有巧合,純屬真人真事:

一場 1.5 小時的會議開完,大家口頭上都說好沒問題,結果一週後再問,沒人開始動。

我傻眼

工程師聽懂了技術方案,但行銷卻以為時程還有彈性,最後大翻盤。

我難過

客戶明明在簡報現場點頭,但隔週又改口:「我們沒有說要這樣做啊。」

我頭痛

開完會,等於有共識?事實上,訊息傳達 ≠ 共識,更不等於承諾。

專案能不能推動下去,關鍵在於:會議結束後,是否真的有人「帶走責任」,並在期限內交付成果。換句話說,如果彼此沒有共識,就算簡報做得再漂亮、資訊再完整,都只是瞎忙。

在專案管理中,單純「把話說完」並不代表團隊已理解或同意。許多人誤以為分享了簡報、發了訊息,事情就會自動推進。實際上,若沒有確保對方理解、認同並付諸行動,訊息只是一串文字,沒有任何推力。

共識形成是將「我說過」轉變為「大家同意並開始做」的過程,它不只是資訊傳遞,更是一種責任鎖定和期望管理。

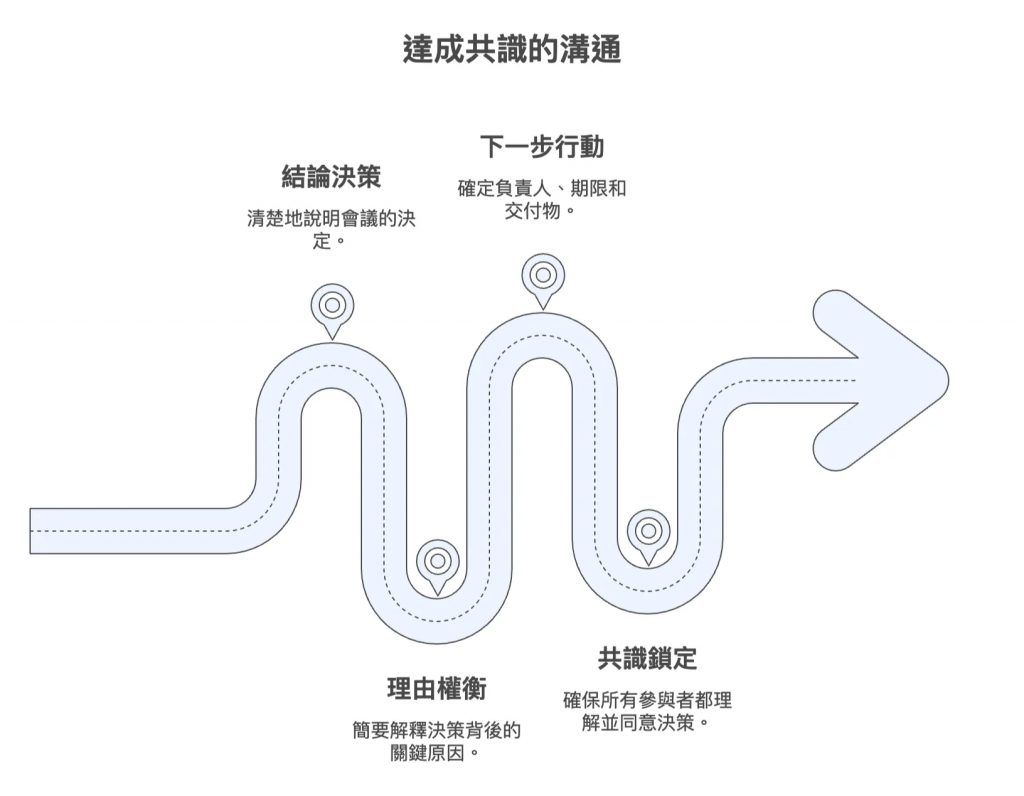

從專案管理的角度來看,共識要成立,至少包含三個要素:

缺少其中任何一塊,就很容易在事後回馬槍:

很多會議之後的行動失敗,本質上不是沒討論,而是「沒有被鎖定下來」。

我曾跟一位高效 PM 前輩學到一個方法:三句話 Recap。

它的精髓是,在會議最後 1 分鐘,把討論的結論、理由、下一步快速總結,讓大家沒藉口說「我不記得」或「你沒講」。

這三句話不只是形式而已,而是讓資訊被記錄、被聽懂、被行動化的最低標準。

不同場合說的話語可能不同,但結構觀念都是相同的。

很多 PM 以為自己已經 Recap 過,但其實只是「假共識」。常見的錯誤有:

只講結論,沒說理由

→ 團隊成員表面同意,但心裡其實沒 buy in,一遇到阻力就動搖。

只講下一步,沒說明決策依據

→ 工程師雖然照做,但遇到新需求時會質疑:「為什麼要優先這個?」

沒鎖定 Owner

→ 大家都以為別人會做,最後沒人做。

過度模糊

→ 當 PIC 說「我們盡快交付」、「之後找時間處理」這種說法,等於沒說。

共識的敵人不是分歧,而是模糊。

話雖如此,當我的角色是設計師,遇到 PM 講的太含糊時,往往不敢輕易諾,偶爾也會打模糊仗 (已在反省中…)

不只要 Recap ,還要根據不同載體做調整。

快速、重點、關鍵字醒目。

稍早會議結論:採 A 案,兩週交付設計

✅ 小森 9/30 前交 Prototype(含三個核心流程)

適合需要上下文的情境。

主旨:今日雙週會的會議紀錄及後續跟進

本次會議決定採用A案 (因技術端最容易實作,可快速驗證假設),需於兩週內完成後續設計。

請小森於 9/30 前完成可點擊的 Prototype(含三個核心流程)。

如有問題,請於下班前回覆。

最能避免誤解。

我們採 A 案,因考量技術端最容易實作。

請小森 9/30 前交付 Prototype。

以上理解對嗎?

Recap 如果只是口頭講過,很快就會被遺忘或扭曲。所以必須留下痕跡,讓團隊能隨時追溯。

| 日期 | 決策內容 | 原因 | 負責人 | 跟進事項 |

|---|---|---|---|---|

| 9/17 | 指紋辨識採用第三方 Solution | 自研發的資安防護可能不足,挑選成熟方案更安全 | 小琦 | 評估 A/B 方案成本結構 |

會議錄音轉逐字稿(Whisper-based 工具 / Otter.ai)

讓你不用邊開會邊記錄,專心參與討論。

自動總結(ChatGPT / Notebook LM)

把冗長逐字稿轉成三句話 Recap 草稿,再由 PM 微調。

格式化紀錄

直接產生可貼進專案管理工具的表格格式,例如 Decision Log。

在會議後,把逐字稿丟進 AI,下 prompt:

讀取逐字稿後,請用三句話 Recap 會議重點 (結論、理由、下一步)。

另外,加上 Owner、期限、交付物,以表格呈現。

##逐字稿##

//貼上逐字稿

要對外發 Email,可以請 AI 自動轉換成正式書信格式。

在 Slack/Teams,可以要求 AI 自動縮短字數,確保訊息簡短又清楚。

需要特別注意的是,有些討論內容具有保密性(例如有簽 NDA 等),這類資訊不宜使用雲端工具處理,建議改用本地端工具以確保資料安全。

共識不見得能「一次定稿」,有時候會需要來回修正。例如:

許多生產力工具雖然能協助我們快速紀錄與整理資訊,但真正的共識仍需由人來引導與確認。共識不僅是資訊的同步,更是彼此承諾的交換。當我們能把 Recap 說清楚、記錄下來、落實到責任人手中,專案才真正開始往前跑。

PM 的溝通力,不在於做了多少簡報、開了多少會議,而在於能否讓每場會議的結束,成為一連串行動的起點。